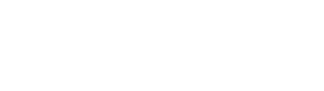

“境自远尘皆入咏,物含妙理总堪寻”。冻土地区虽人迹罕至,但是大自然却在这里留下了一抹绚丽与神秘——由砾石构成的美丽图案(图1A)。这些砾石图案在冰缘地貌学中被称为地面图案(patterned ground),通常表现为石环、石圈、石多边形和石条纹等多种空间韵律性地貌。早在1958年,新中国的登山队在祁连山冰川外围的土地上就发现过这些奇妙的砾石图案。青藏科考过程中发现这类韵律性地貌广泛分布于历史上或当前具有大量冻土区域的青藏高原。近20年来,人类在探索火星的过程中也发现了这些韵律性地貌同样出现在火星表面(图1B),其最大尺度可达上百公里,这为这些图案的起源增添了更为神秘的色彩。

在回答这个问题之前需要了解一下什么是冻土,顾名思义,就是会冻结的土壤,其通常包括上下两层:上面是冬季结冻、夏季融化的活动层,下面是常年冰冻的永冻层。活动层的冻融过程所导致的差异性冻胀(differential frost heave)、土壤循环(soil circulation)和孔隙水的Rayleigh–Bénard对流一直被认为可能是这种韵律性地貌自发形成的驱动力,并且形成了相关的概念模型(concept model)。在野外观测中已经证实了差异性冻胀和土壤循环的存在,比如,在瑞士阿尔卑斯山对条纹状分选地貌的多年观测确认了差异性冻胀的存在,在挪威斯匹次卑尔根岛(Spitsbergen)对各种韵律性分选地貌的常年观测确认了差异性冻胀和土壤循环的同时存在,而孔隙水的Rayleigh–Bénard对流依然停留在概念模型的阶段,尚未在野外被观测到。

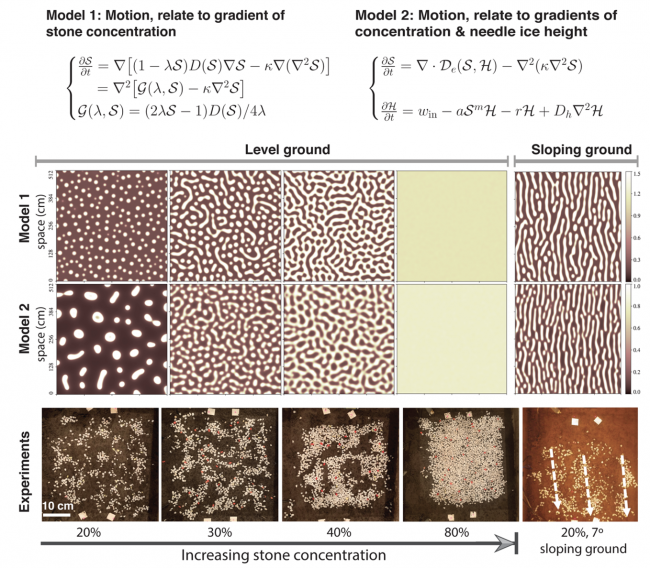

目前,主流观点认为差异性冻胀是导致韵律性地貌形成的主要原因。在土壤水冻结的过程中,由于水具有热缩冷胀的性质,湿的、细颗粒的且多孔的土壤发生膨胀,导致与土壤混在一起的砾石被推向旁边,而在土壤水融化的过程中,土壤主要向重力方向坍缩,因而无法将先前被冻胀推开的砾石带回,多次冻融循环之后,砾石与土壤分别聚集在一起,形成了两者的分选。而科学家对分选地貌韵律性则的解释则来源于两个不同的视角。Werner和Hallet在1993年猜想,在冻胀过程中石头的运动能力会随着石头附近石头数量的增加而降低,据此他们提出了一个可重现多种分选地貌的格子模型(lattice model)。随后在21世纪初,Kessler,Werner和Hallet认为石土混合物的可压缩性在冻胀过程中与土壤厚度之间存在正反馈,该正反馈导致石头发生不可回归原位的位移,据此构建了一个格子模型和一个基于个体的模型(individual-based model),这两个模型亦可重现多种空间韵律性地貌。相对于理论模型,在实验室内通过控制实验重现分选地貌似乎更为困难。将有关分选地貌的理论与控制实验相结合一直是该领域需要攻克的难题。最为关键的是,这些分选地貌如此广泛地出现在各种冰缘地貌中是否暗示着大自然中存在统一性的法则可以解释它们的形成?

研究成果刊发于美国科学院院报

研究提出的相分离模型及其模拟结果与实验对比

期刊链接:https://www.pnas.org/content/118/40/e2110670118

视频链接:https://www.ecnu.edu.cn/__local/5/F9/88/82125173C53DDEB5CA0D01246CE_D6250290_6709088.mp4?e=.mp4